- 全部分类/

- 生活艺术/

- 美与时代·上

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

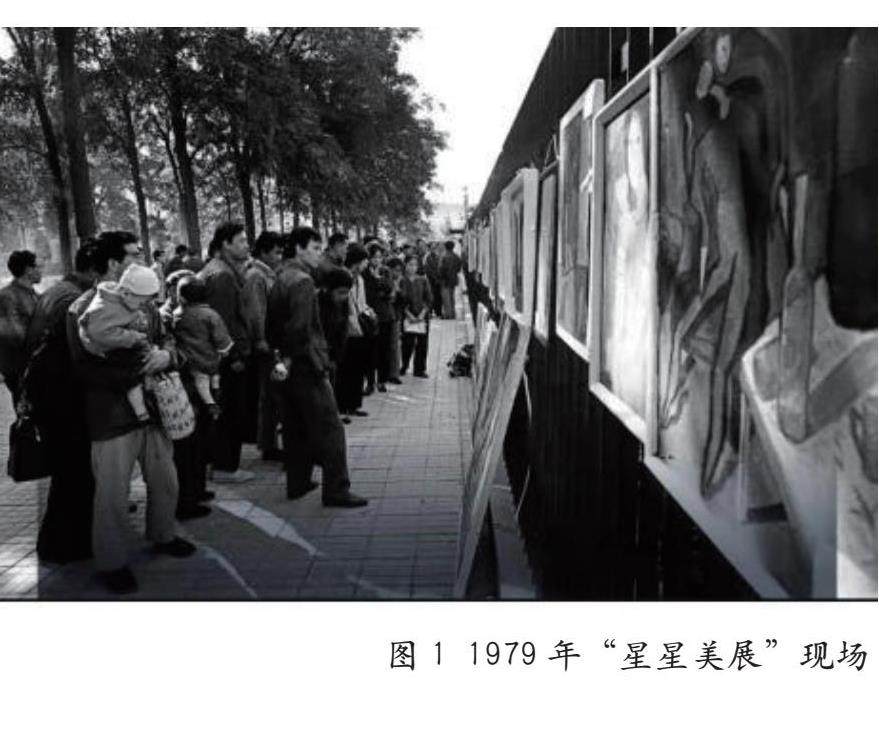

设计美学论坛 | 论中国当代艺术展览空间的三种形态

设计美学论坛 | 论中国当代艺术展览空间的三种形态

-

设计美学论坛 | 羌族挑花在纺织类旅游纪念品设计中的应用

设计美学论坛 | 羌族挑花在纺织类旅游纪念品设计中的应用

-

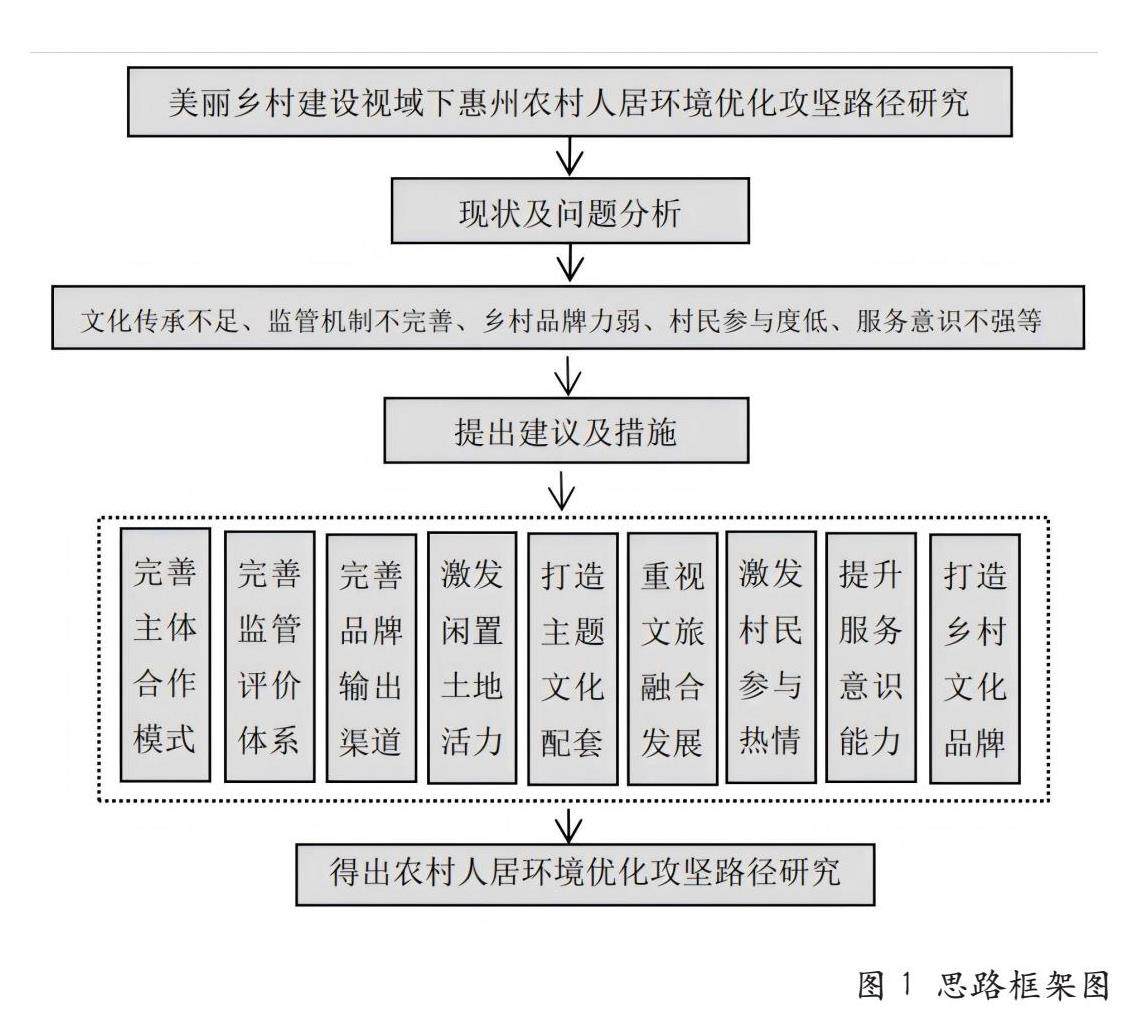

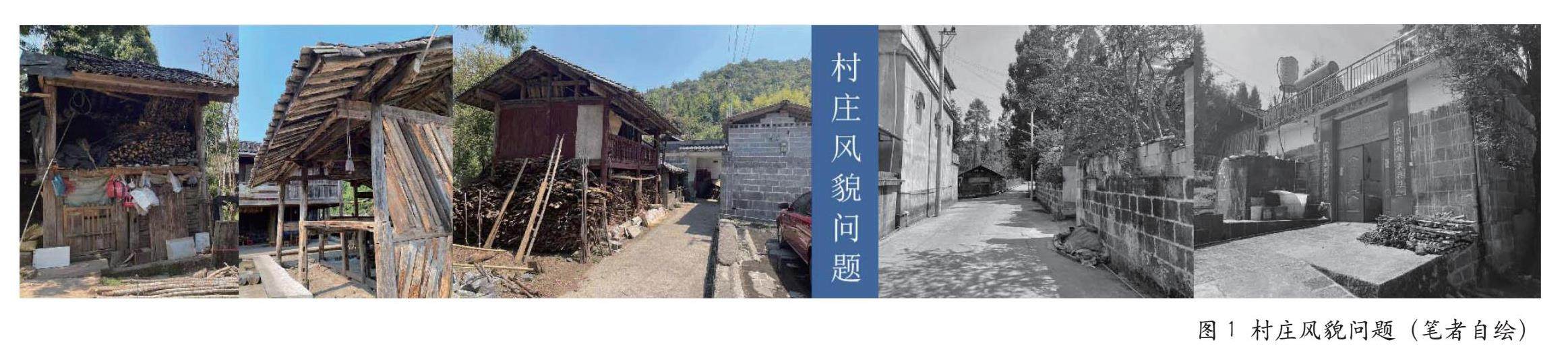

设计美学论坛 | 乡村振兴背景下农村人居环境优化的困境与对策

设计美学论坛 | 乡村振兴背景下农村人居环境优化的困境与对策

-

设计理念探索 | 数字化背景下旧衣改造的可持续发展路径

设计理念探索 | 数字化背景下旧衣改造的可持续发展路径

-

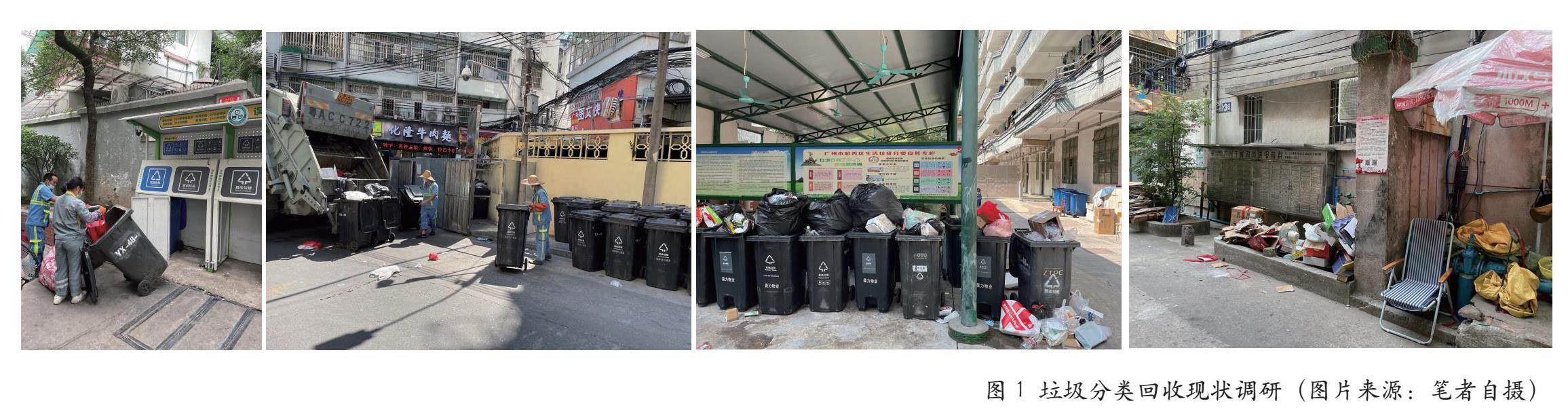

设计理念探索 | 社区垃圾分类回收转换再利用系统优化策略研究

设计理念探索 | 社区垃圾分类回收转换再利用系统优化策略研究

-

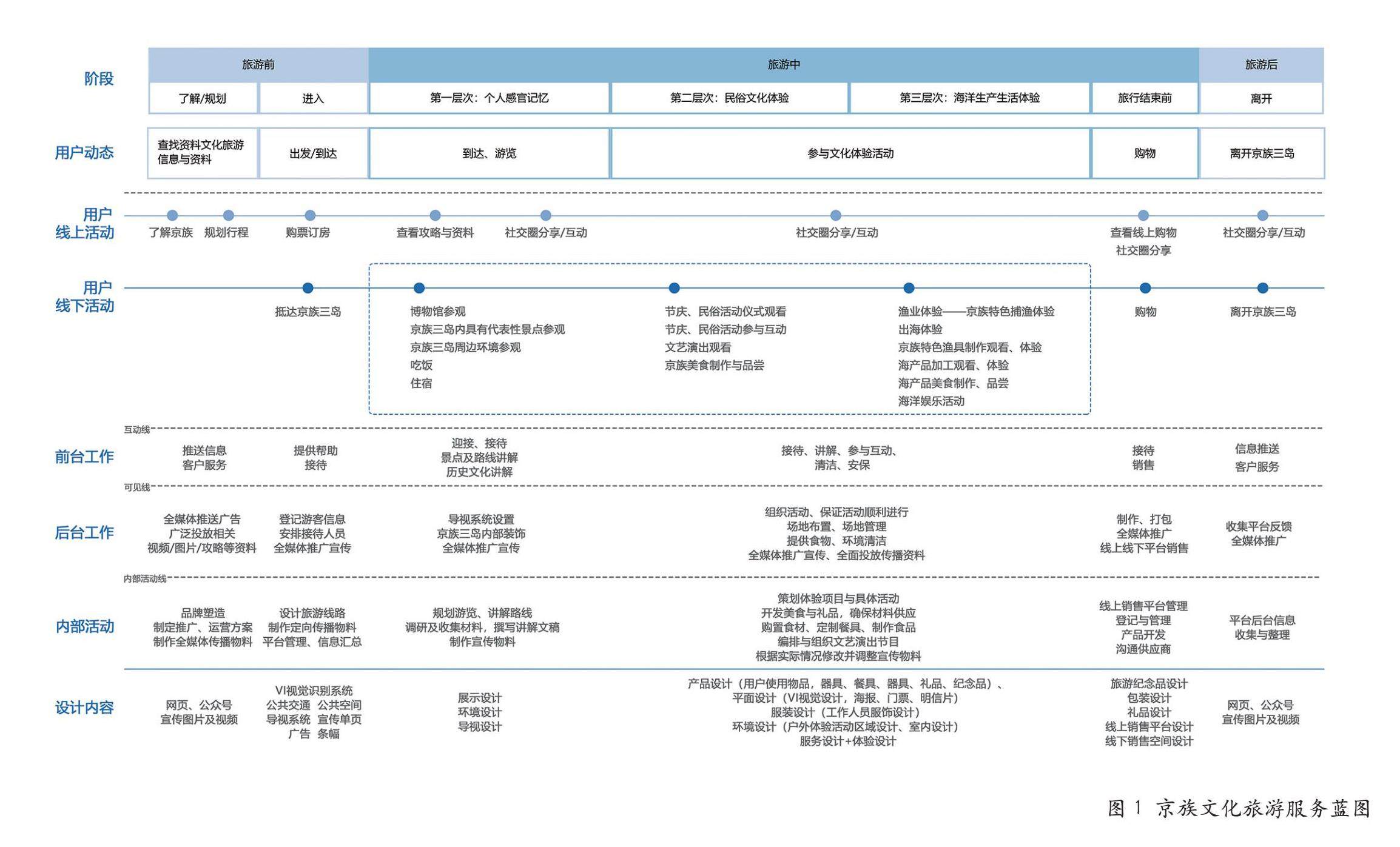

设计理念探索 | 服务设计视角下的京族民族文化旅游设计研究

设计理念探索 | 服务设计视角下的京族民族文化旅游设计研究

-

设计理念探索 | 基于产品形象识别理论的纺织机械造型设计

设计理念探索 | 基于产品形象识别理论的纺织机械造型设计

-

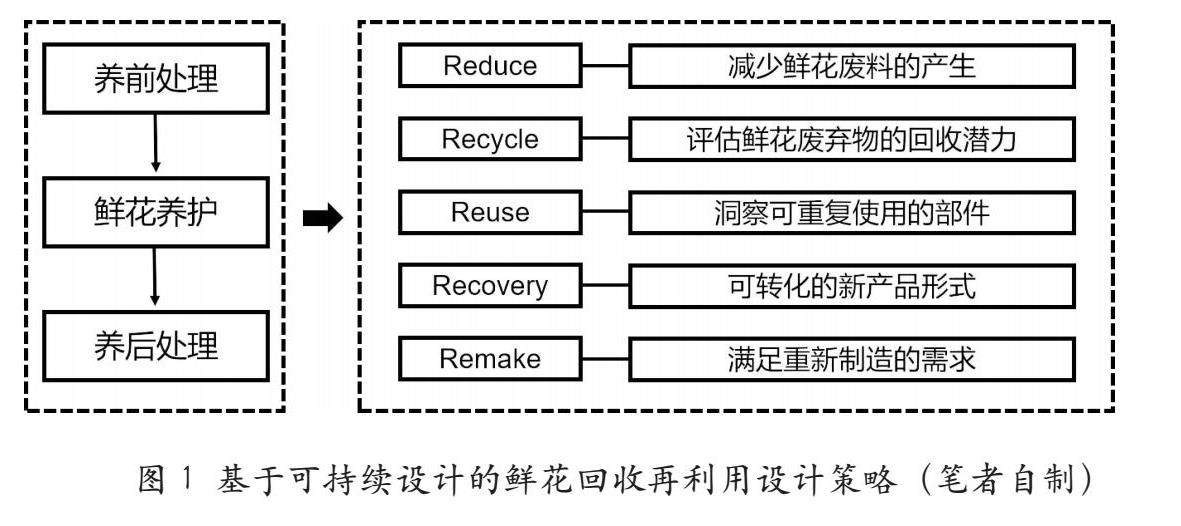

设计理念探索 | 基于可持续设计的家用鲜花回收再利用装置

设计理念探索 | 基于可持续设计的家用鲜花回收再利用装置

-

设计理念探索 | 基于用户体验的智能无人超市视觉设计原则

设计理念探索 | 基于用户体验的智能无人超市视觉设计原则

-

传统与创新 | 桂北侗族传统村落文化基因及创化更新策略研究

传统与创新 | 桂北侗族传统村落文化基因及创化更新策略研究

-

传统与创新 | 人工智能视域下滩头年画文创设计原则探究

传统与创新 | 人工智能视域下滩头年画文创设计原则探究

-

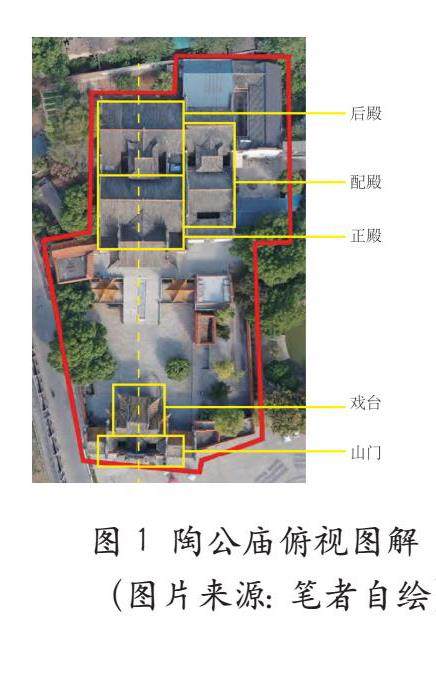

观察与思考 | 长沙陶公庙古戏台装饰文化内涵辨析

观察与思考 | 长沙陶公庙古戏台装饰文化内涵辨析

-

观察与思考 | 宋代闽地簪花习俗中的茉莉形象研究

观察与思考 | 宋代闽地簪花习俗中的茉莉形象研究

-

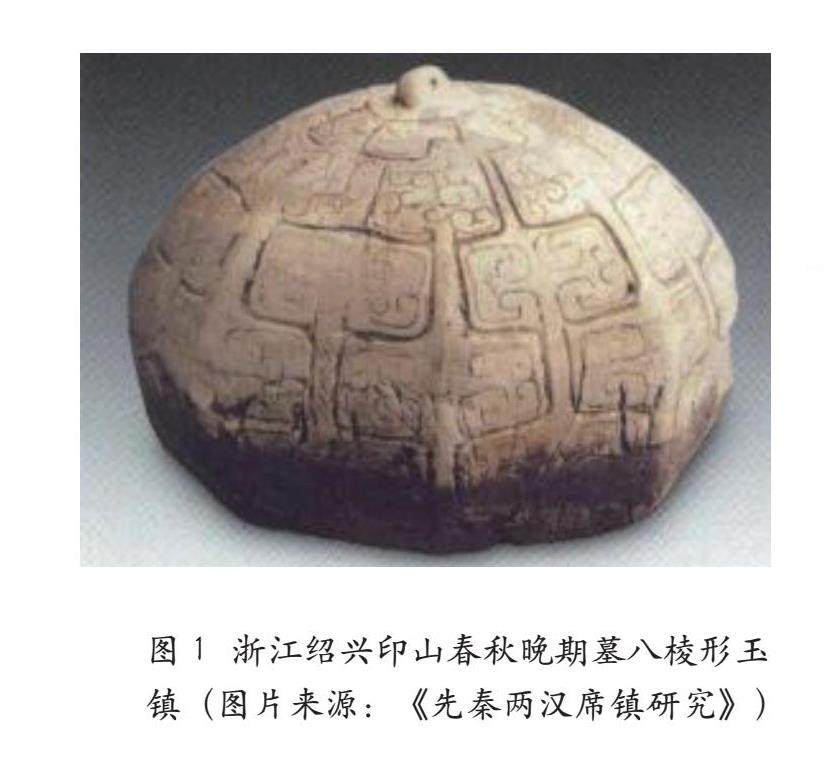

观察与思考 | 汉代席镇的视觉艺术表现特征研究

观察与思考 | 汉代席镇的视觉艺术表现特征研究

-

观察与思考 | 多元融合,迷茫焦虑:第60届威尼斯双年展中国国家馆艺术作品的中国形象建构

观察与思考 | 多元融合,迷茫焦虑:第60届威尼斯双年展中国国家馆艺术作品的中国形象建构

-

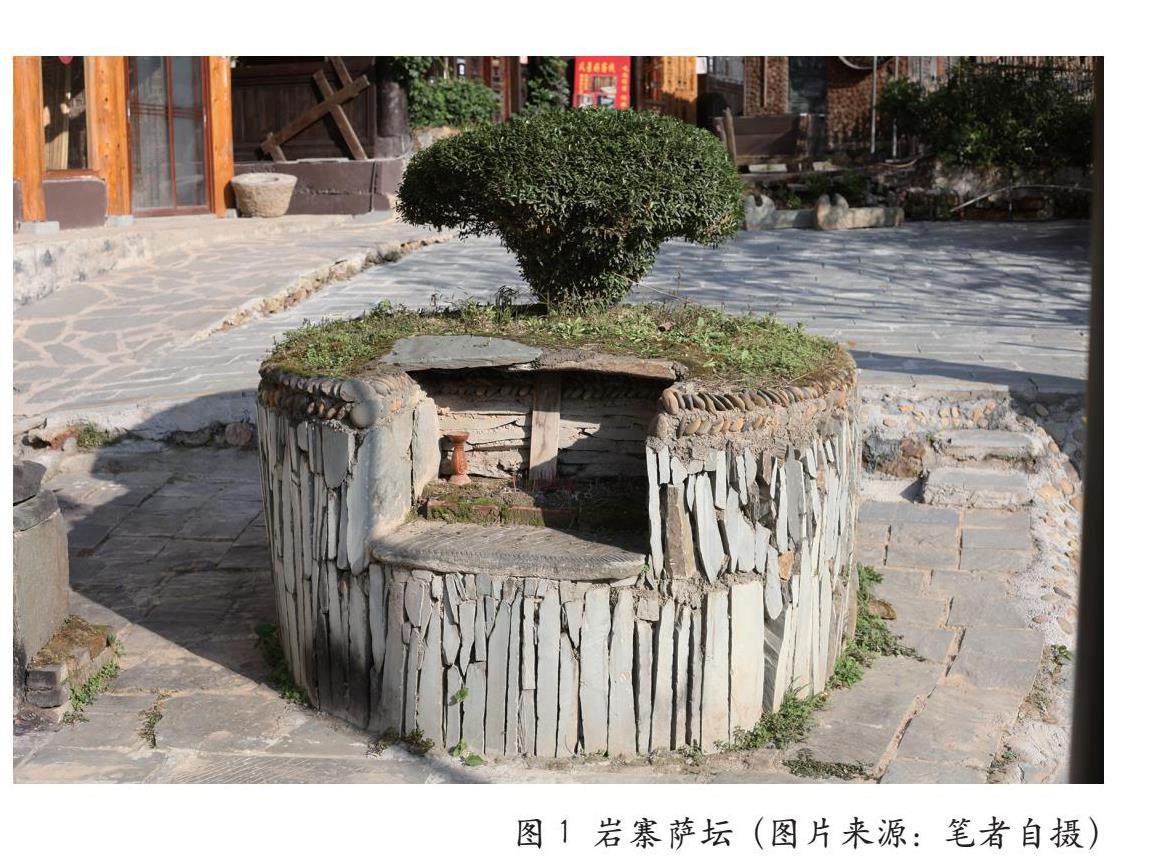

观察与思考 | 仪式的展演建构与功能探析

观察与思考 | 仪式的展演建构与功能探析

-

观察与思考 | “在地性”策展的微更新机制研究

观察与思考 | “在地性”策展的微更新机制研究

-

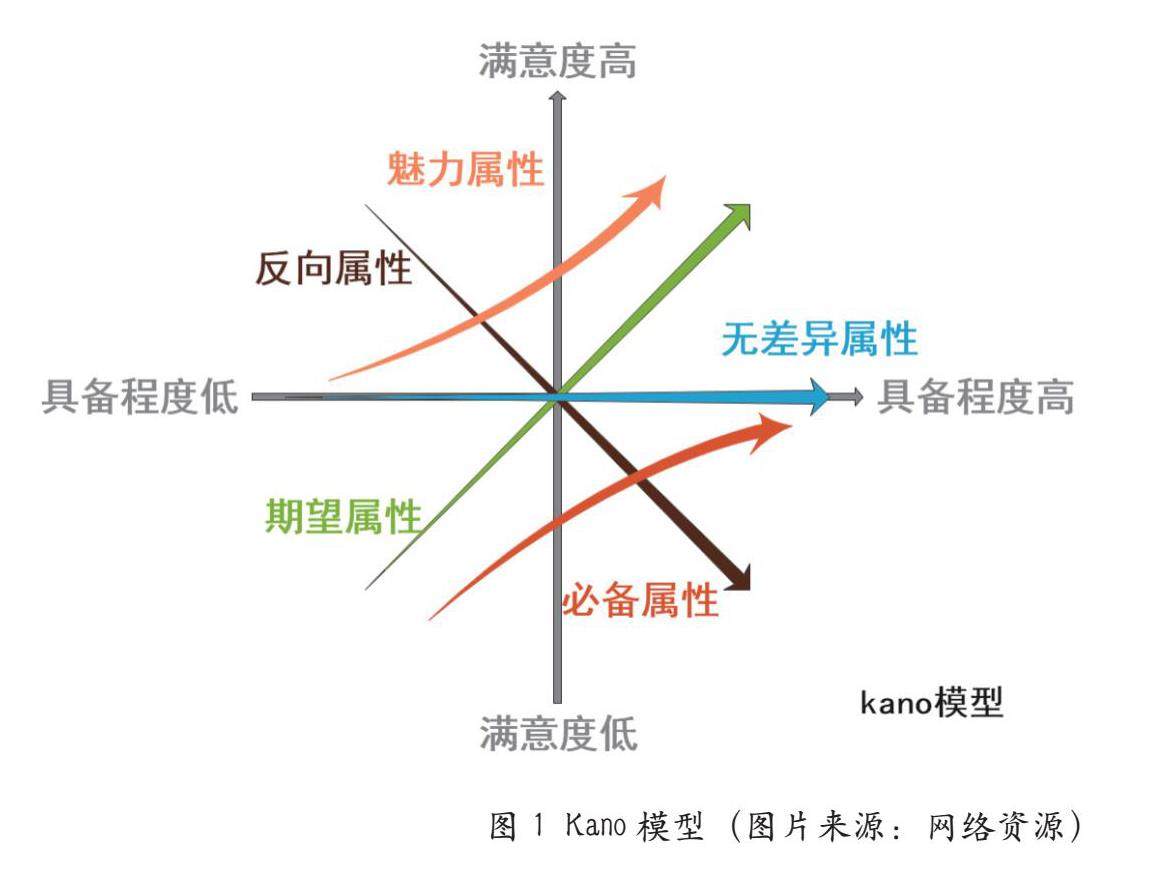

视觉传达设计 | 基于Kano模型的在线音频APP适老化设计研究

视觉传达设计 | 基于Kano模型的在线音频APP适老化设计研究

-

视觉传达设计 | 《申报》(1872-1894年)广告与上海居民 生活建构

视觉传达设计 | 《申报》(1872-1894年)广告与上海居民 生活建构

-

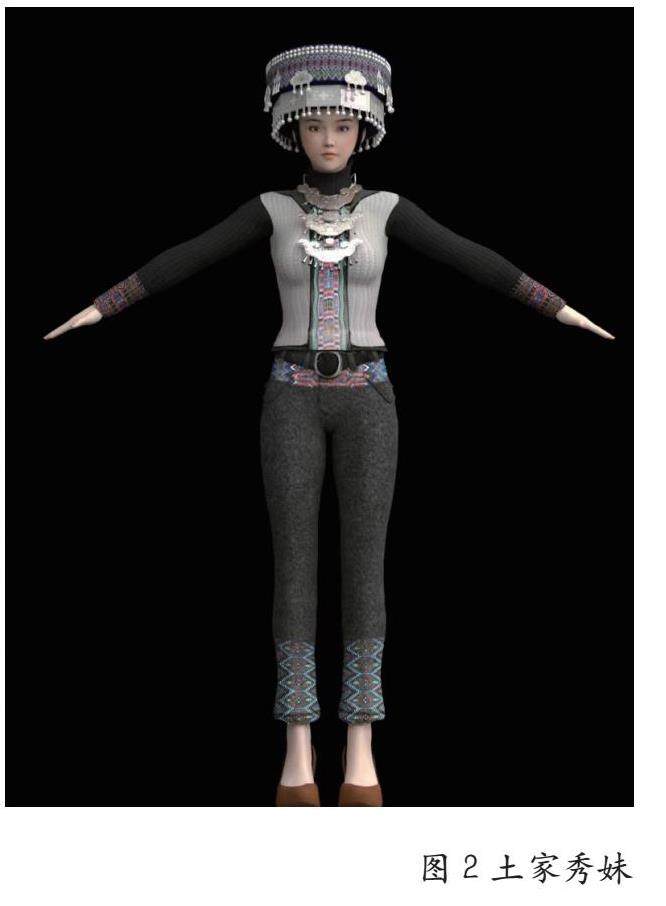

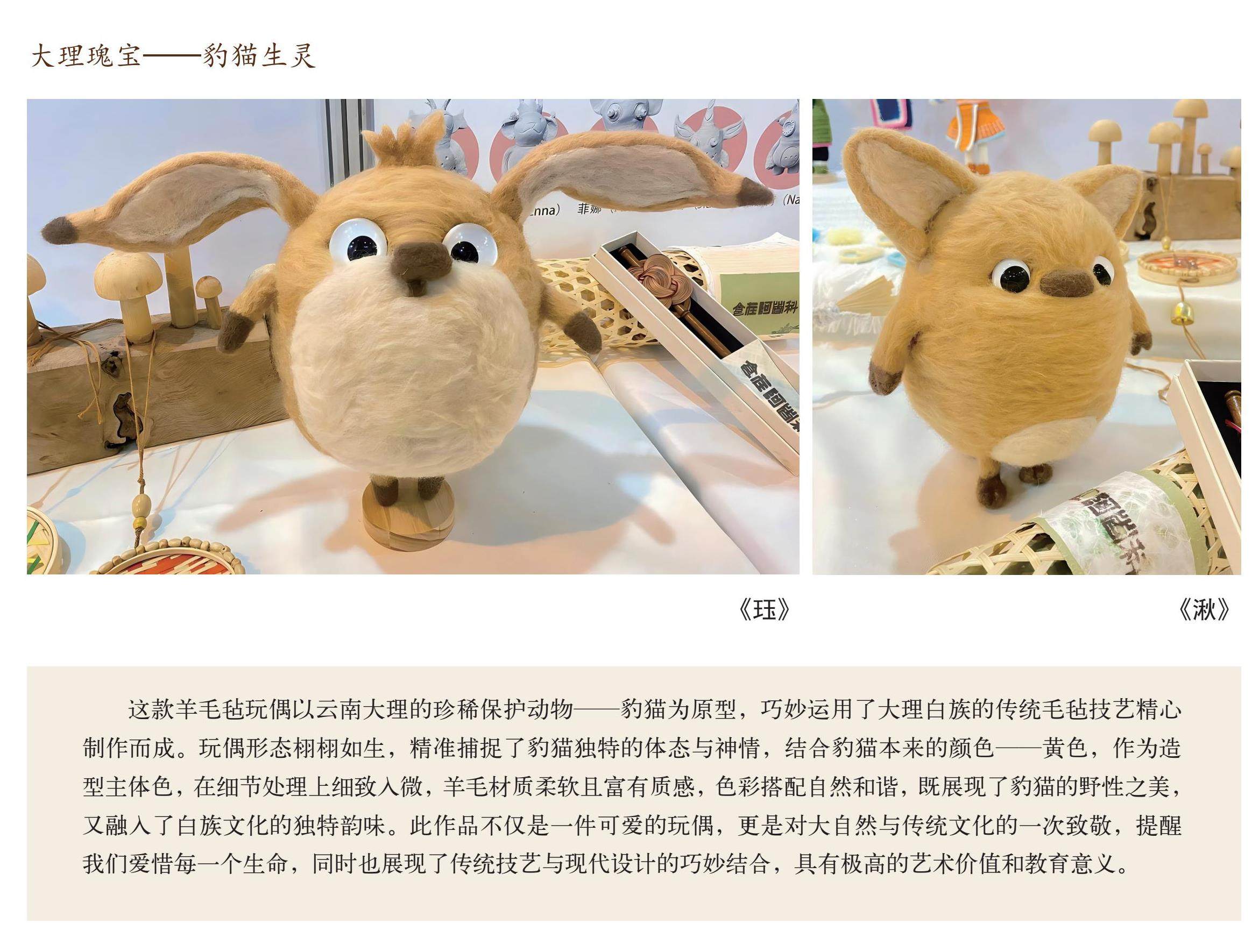

视觉传达设计 | 基于地域文化的虚拟IP形象设计策略研究

视觉传达设计 | 基于地域文化的虚拟IP形象设计策略研究

-

环艺设计 | 文旅融合背景下井冈山红色文化IP形象设计实践研究

环艺设计 | 文旅融合背景下井冈山红色文化IP形象设计实践研究

-

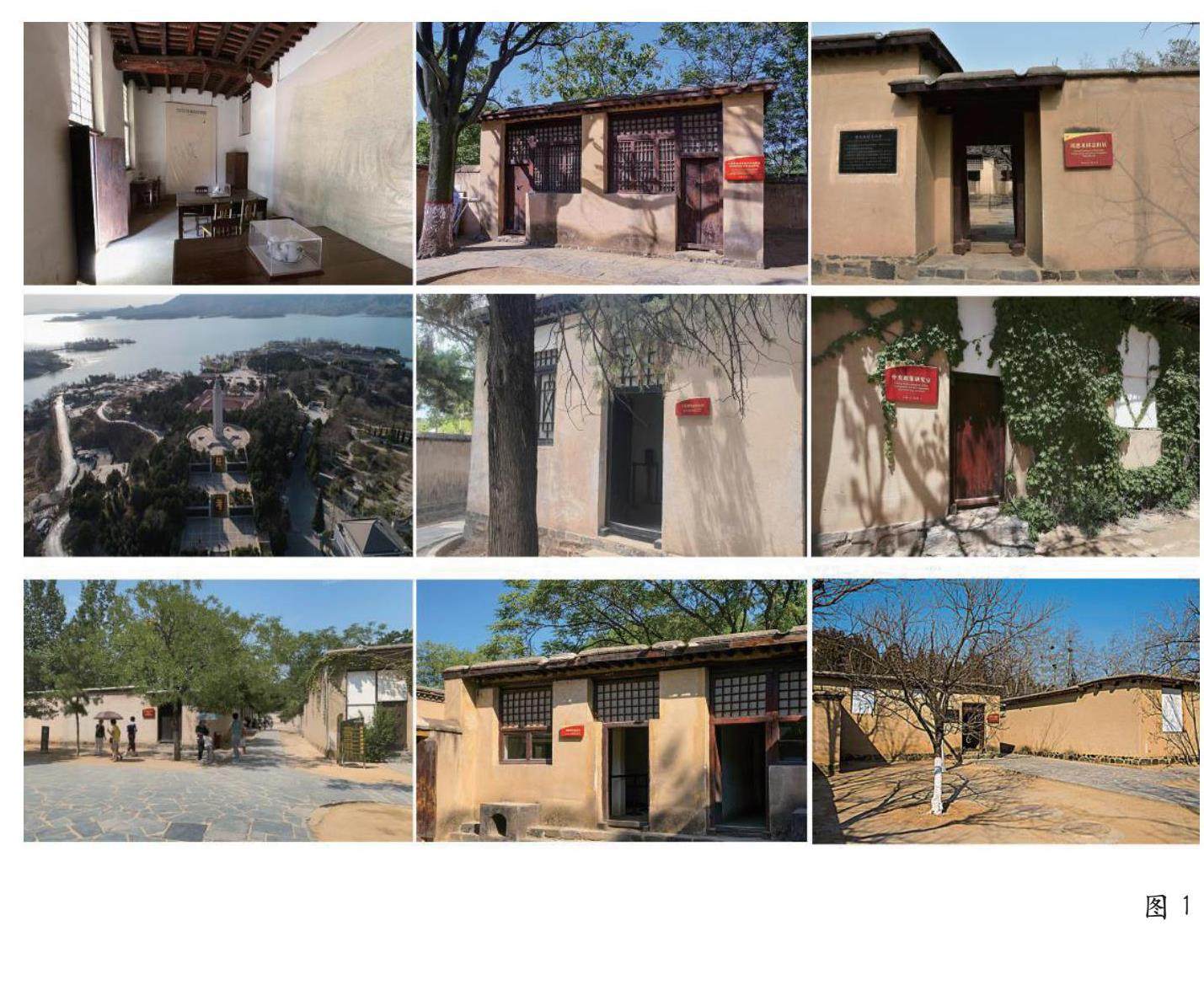

环艺设计 | 文旅融合视角下革命老区村落公共空间感知研究

环艺设计 | 文旅融合视角下革命老区村落公共空间感知研究

-

环艺设计 | 触媒理论下腾冲横巷村闲置空间活化设计研究

环艺设计 | 触媒理论下腾冲横巷村闲置空间活化设计研究

-

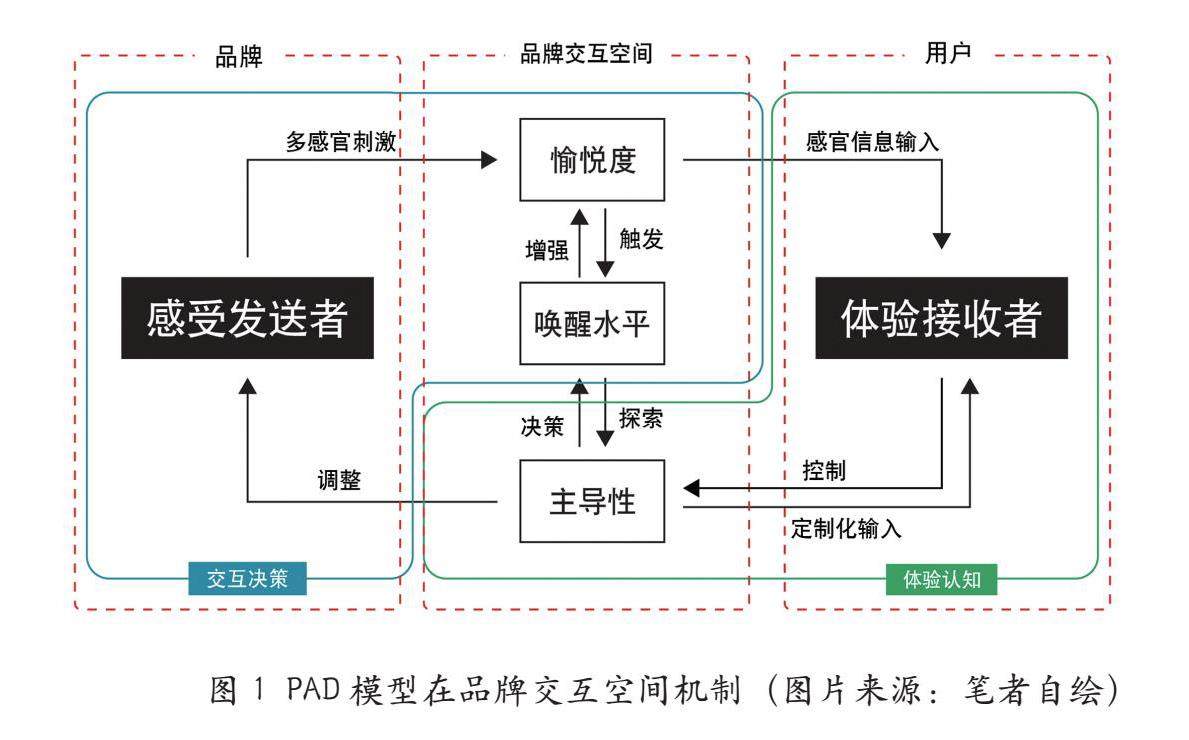

数字艺术 | 基于PAD模型的品牌空间交互装置设计策略

数字艺术 | 基于PAD模型的品牌空间交互装置设计策略

-

数字艺术 | 虚拟现实技术在红色文化传播中的应用研究

数字艺术 | 虚拟现实技术在红色文化传播中的应用研究

-

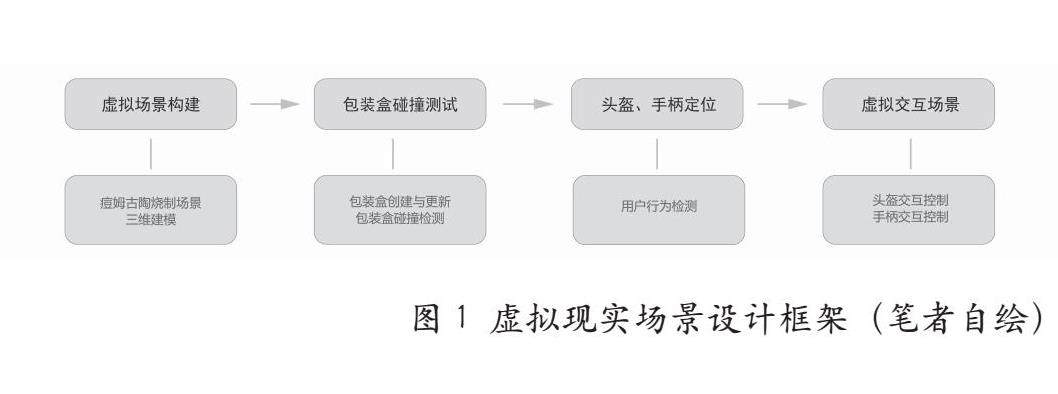

数字艺术 | 新媒体时代痘姆古陶烧制技艺的数字化传播路径

数字艺术 | 新媒体时代痘姆古陶烧制技艺的数字化传播路径

-

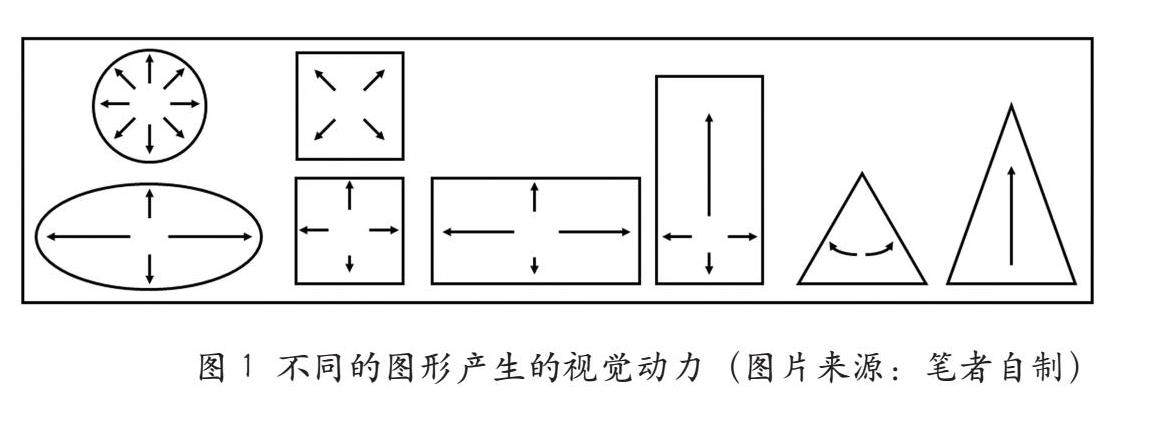

产品设计 | 视知觉形式动力理论视域下的禅意风格产品形态设计研究

产品设计 | 视知觉形式动力理论视域下的禅意风格产品形态设计研究

-

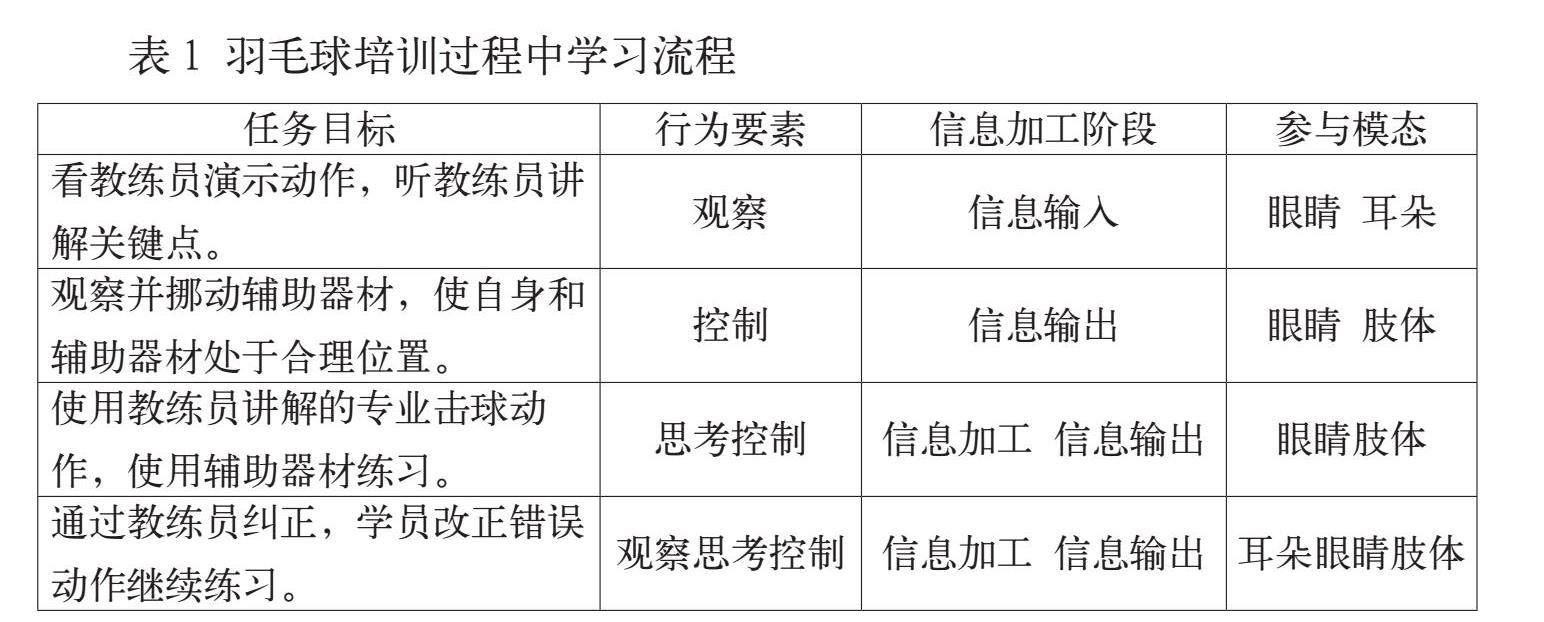

产品设计 | 基于多模态交互的羽毛球学习训练器材设计

产品设计 | 基于多模态交互的羽毛球学习训练器材设计

-

产品设计 | 基于图像叙事的淮阳布老虎文创设计研究

产品设计 | 基于图像叙事的淮阳布老虎文创设计研究

-

产品设计 | 文旅融合背景下湛江吴川飘色文化在文创产品设计中的应用研究

产品设计 | 文旅融合背景下湛江吴川飘色文化在文创产品设计中的应用研究

-

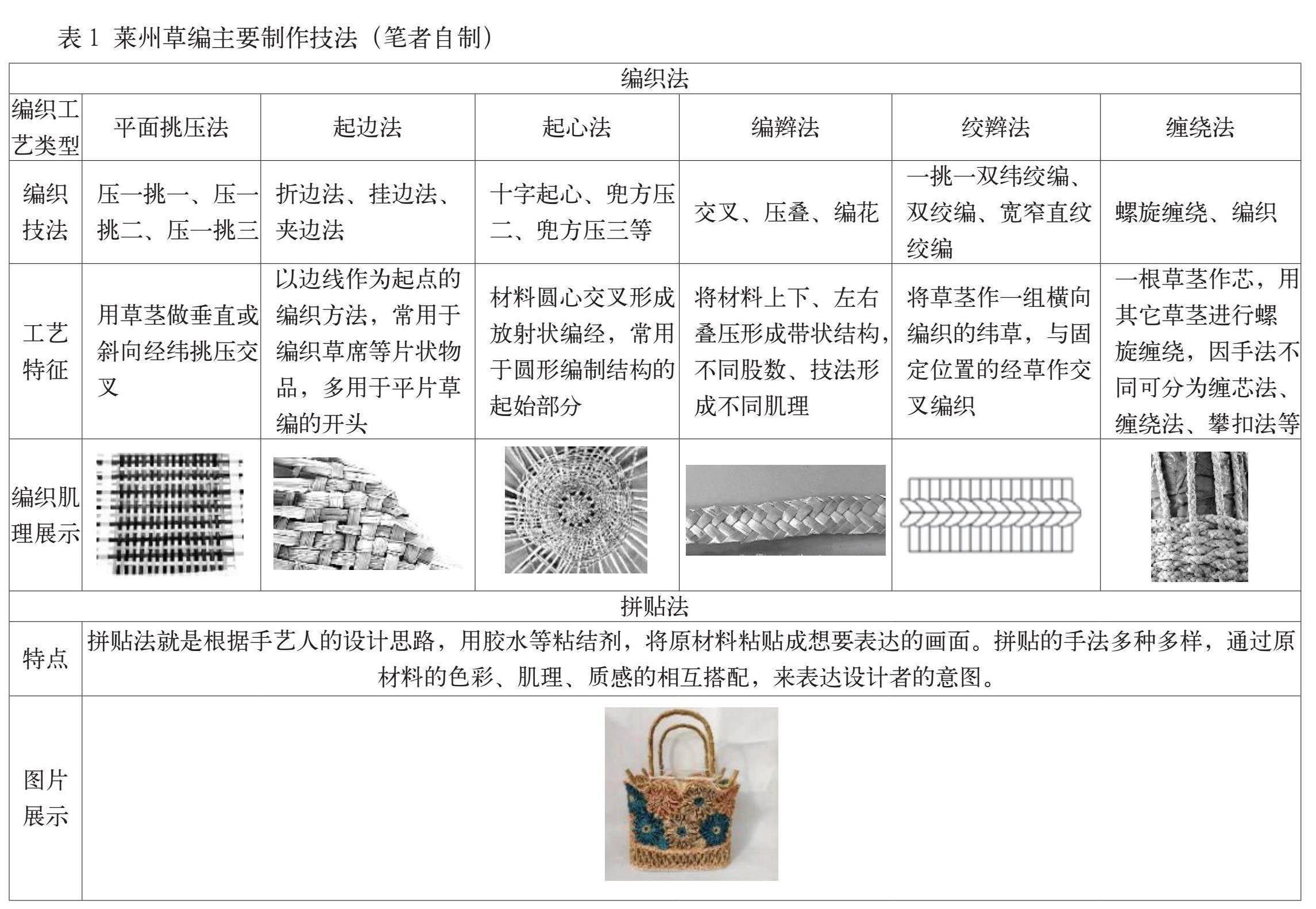

产品设计 | 莱州草编工艺在家居产品设计中的应用研究

产品设计 | 莱州草编工艺在家居产品设计中的应用研究

-

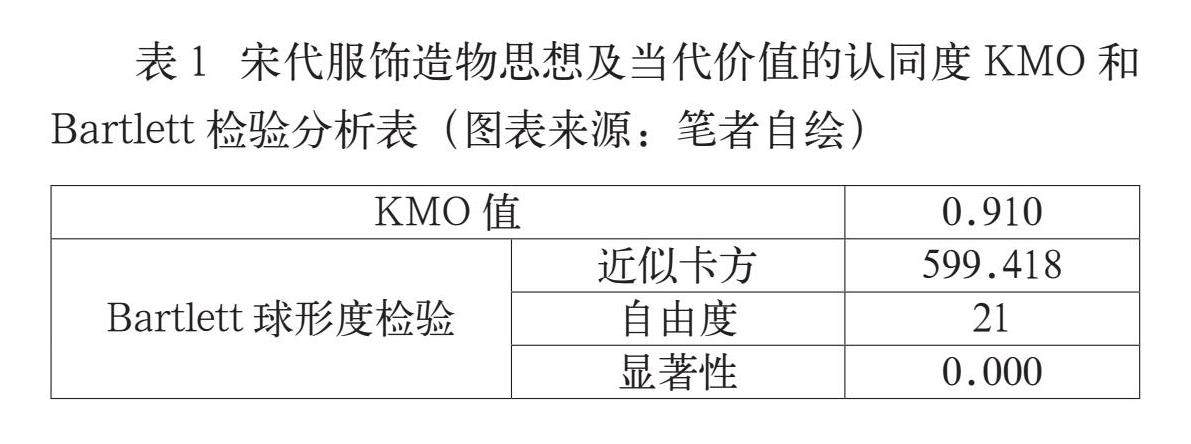

服饰设计 | 基于感性工学的宋代服饰造物思想及当代价值研究

服饰设计 | 基于感性工学的宋代服饰造物思想及当代价值研究

-

创意与美育 | 课外展览推动人文艺术类学生专业创新能力探索研究

创意与美育 | 课外展览推动人文艺术类学生专业创新能力探索研究

-

设计作品 | 刘晓彤、李晓波、郭郑龙作品

设计作品 | 刘晓彤、李晓波、郭郑龙作品

-

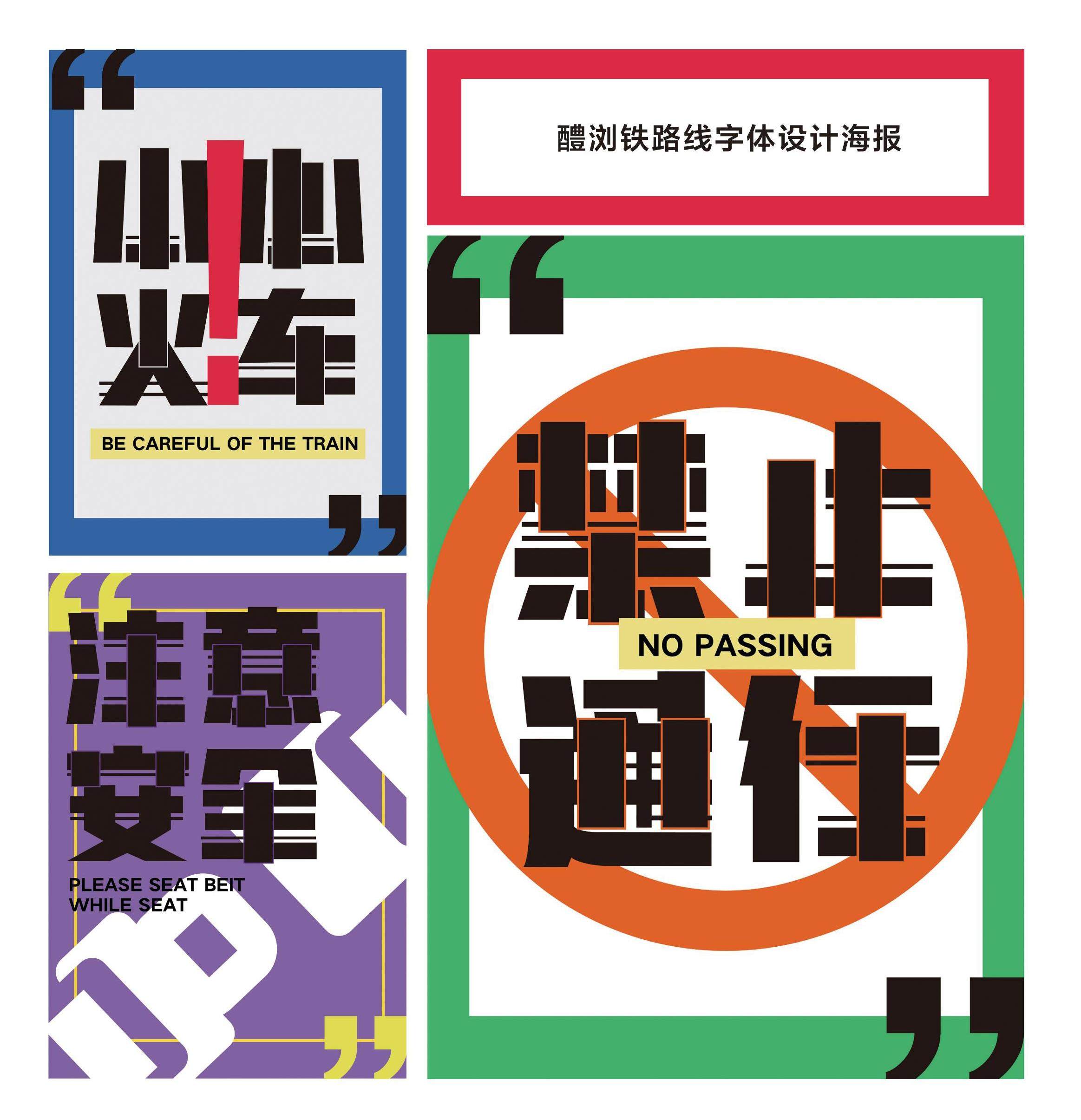

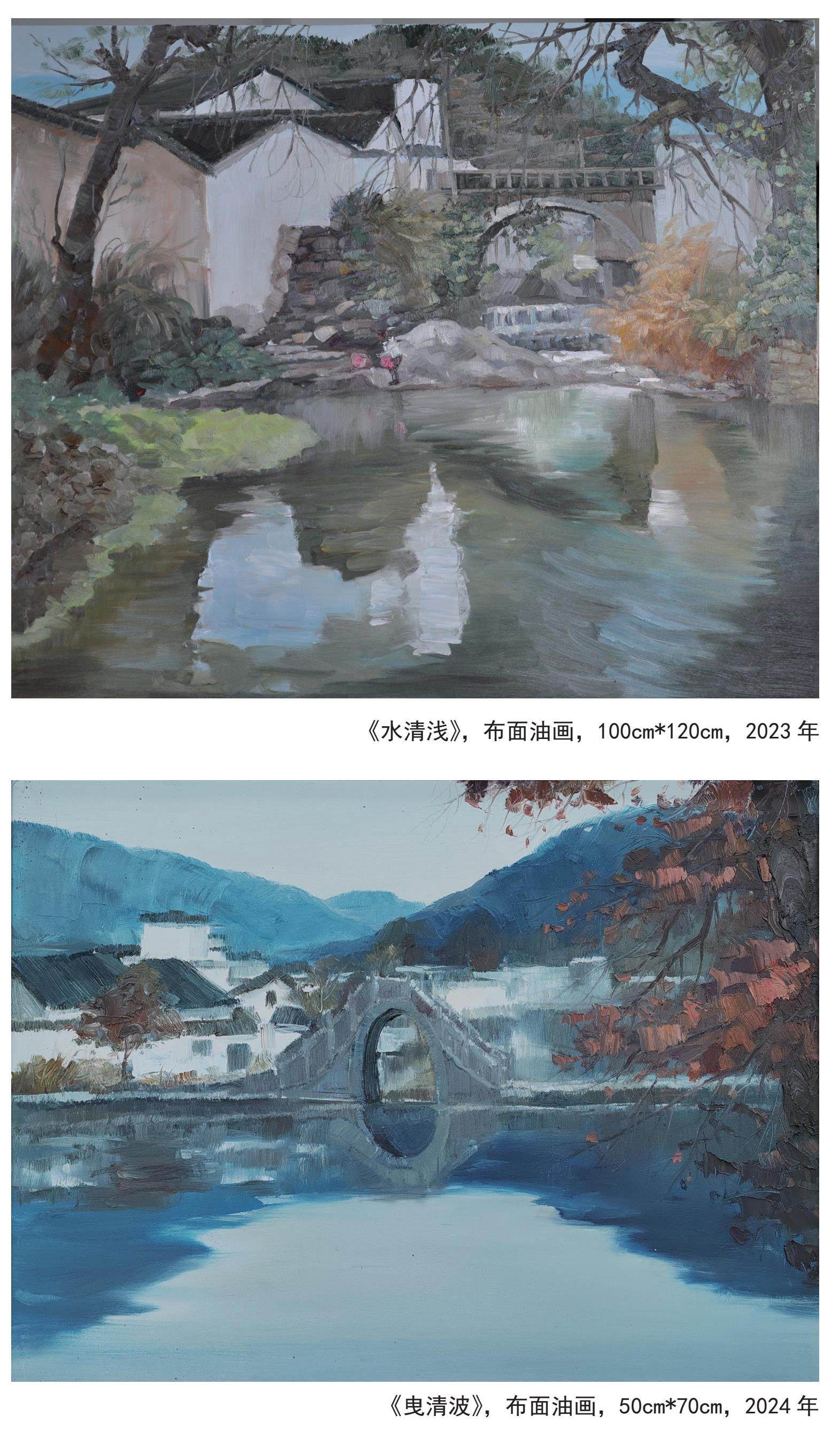

设计作品 | 谭跃程作品

设计作品 | 谭跃程作品

-

设计作品 | 黄琦玲作品

设计作品 | 黄琦玲作品

-

设计作品 | 孙闻莺作品

设计作品 | 孙闻莺作品

登录

登录