- 全部分类/

- 教育教学/

- 现代阅读

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

青春悦读 | 桂花六笺

青春悦读 | 桂花六笺

小时候,我住的大院里,曾经有一株桂花树。秋天时,它开花,花很小,藏在树叶间,不仔细看,几乎看不见。街坊曾经用它加糖煮沸做糖桂花。但是,在我的记忆里,似乎从来没有闻到过它的花香。这很奇怪,因为在书中看过介绍,说桂花的香味是很浓郁的。 那株桂花树没几年就死了,大概水土不服,或者在北京的大院里很难养。不过,这只是我的猜测。 如今,我们的大院都没有了。前几年,拆了。 到北大荒插队的第三年,我回北京探

-

青春悦读 | 阅读的重量

青春悦读 | 阅读的重量

一般来说,阅读是和文字相关联的。但是,在网络时代,在网页挤占书页,读“屏”多于读书、纸和笔逊位于光和电、机器的规则代替汉字的规范、数字的操作颠覆了铅字的权威、“输入”代替着书写的潮流中,在“拇指文化”无限深入人群的今天,在消费的欲望热烈拥抱大众的背景下,“读”和“看”的界限似乎日渐模糊起来。入“网”者众,正如那首最短的诗:“生活—网。”技术的战车把新媒介—数码技术送进人间,使昔日“纸面”凝聚的诸多

-

青春悦读 | 九月很好

青春悦读 | 九月很好

其实,月亮是永不失去的,月亮看不见只是被云层所遮蔽,并不会离开它存在的地方。 快中秋了,阳历是九月。 孩子要做九月天象的观察,特别是要观察记录月亮,从农历八月初记录到中秋节。 每天吃过晚饭,孩子就站在阳台等待月亮出来,有时甚至跑到黑暗的天台,仰天巡视,然后会看到他垂头丧气地进屋,说:“月亮还是没有出来。” 我看到孩子写在习作上,几天都是这样的句子:“云层太厚,天空灰暗,月亮没有出来,无法观

-

青春悦读 | 想起范仲淹

青春悦读 | 想起范仲淹

我估计,在他挥笔书写《岳阳楼记》时,疾病可能已经缠上了他的身子,只是他浑然不觉,仍在为天下忧虑,为百姓和朝政忧思。 在宋朝写词作文的人中,我常想起的,是范仲淹。 我所以常想起他,最初是因为他那些写离愁别绪的词句特别能打动我的心:“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”;“明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪”;“愁肠已断无由醉。酒未到,先成泪”。客居异乡的我,每每读了这些词句总能引起心的共振。 令

-

青春悦读 | 一粒葵花子的秘密奋斗

青春悦读 | 一粒葵花子的秘密奋斗

在一辆长途闷罐运输车上,一粒葵花子拥挤在成吨的葵花子里,拥挤在拥挤的梦里,它抑郁憔悴,苦闷不乐。可是,它只是沧海一粟,苦闷的沧海不知道一粟的苦闷。 此番远行,它们要穿越少量绿洲和大片沙漠,抵达炎热的内陆。 然后抵达市场,抵达烈火焚烧的炒锅和电流奔涌的烤箱。 最终抵达消费的牙齿。 然后化为碎壳和垃圾,灰飞烟灭。 它驯服了吗?它就范于时光和命运的暴力了吗? 植物有着我们不能想象的隐秘幻想和

-

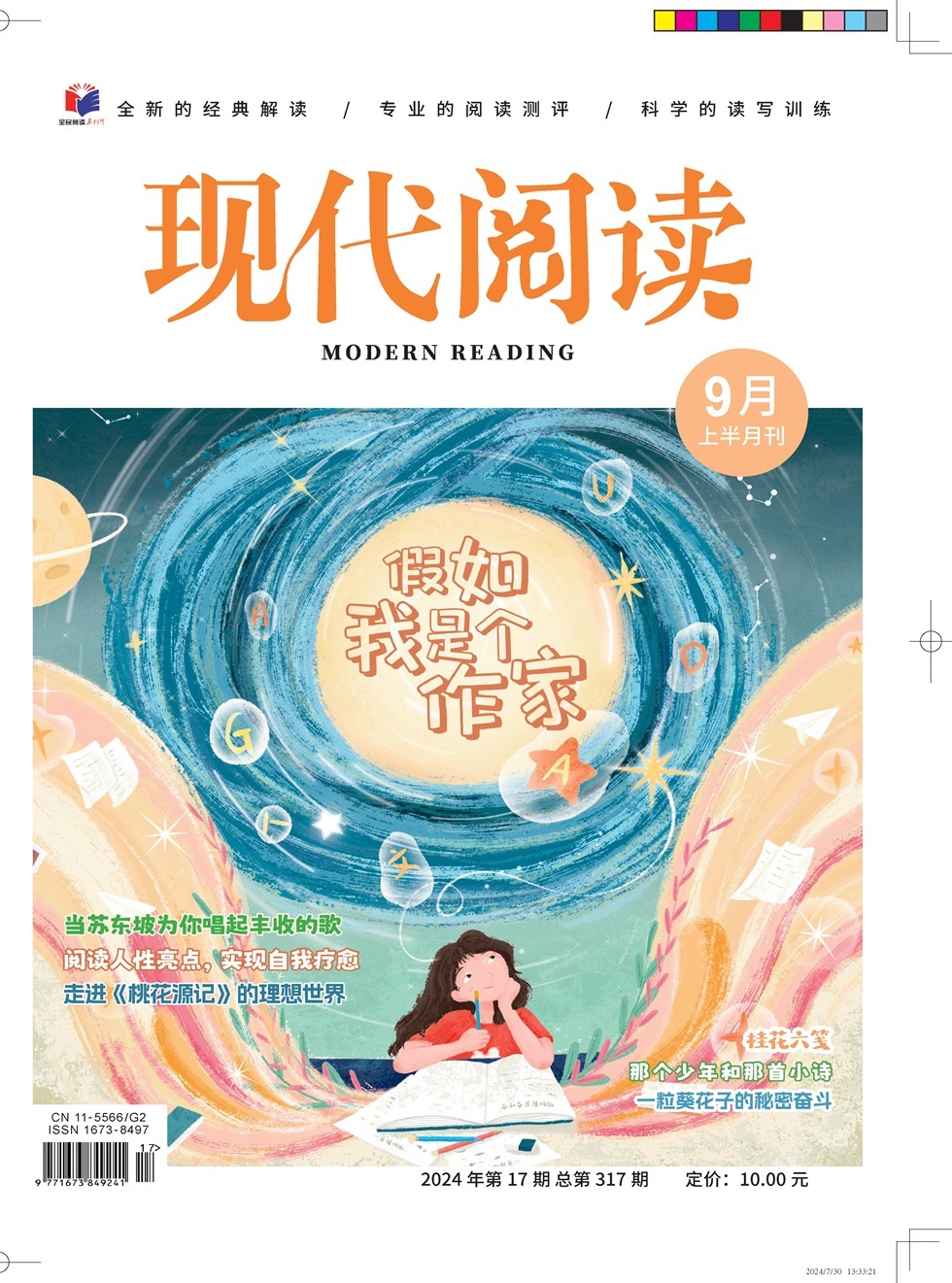

群文阅读 | 假如我是个作家

群文阅读 | 假如我是个作家

假如我是个作家, 我只愿我的作品 入到他人脑中的时候, 平常的,不在意的,没有一句话说; 流水般过去了, 不值得赞扬, 更不屑得评驳; 然而在他的生活中 痛苦,或快乐临到时, 他便模糊的想起 好像这光景曾在谁的文字里描写过; 这时我便要流下快乐之泪了! 假如我是个作家, 我只愿我的作品 被一切友伴和同时有学问的人 轻藐—讥笑; 然而在孩子,农夫,和愚拙的妇人, 他

-

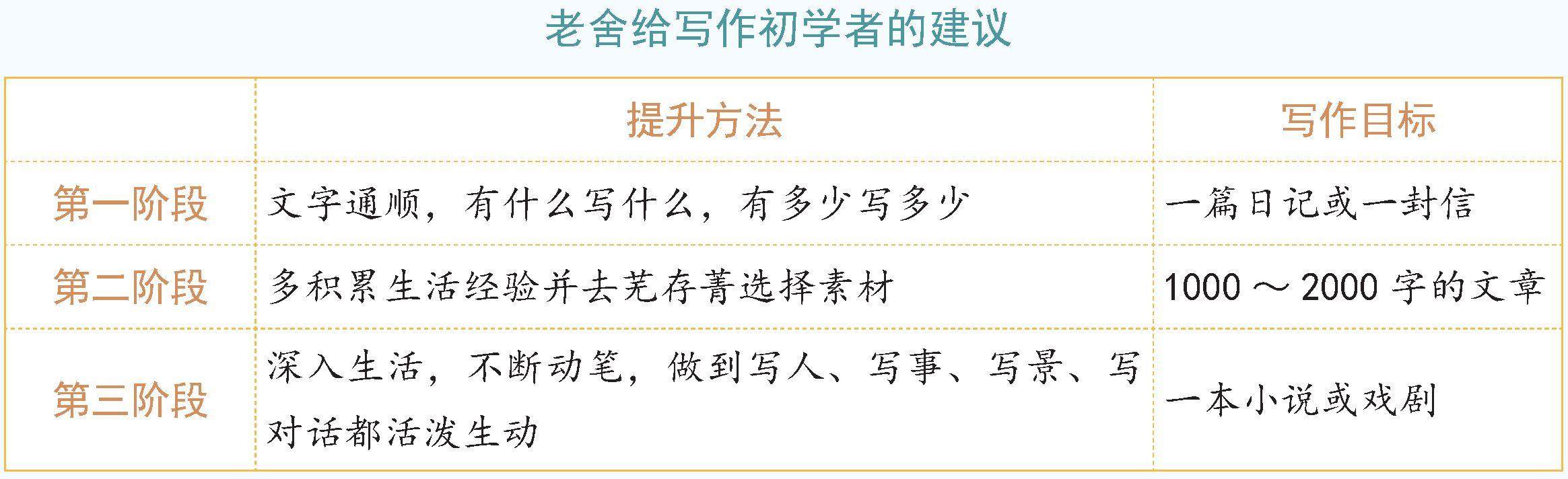

群文阅读 | 别怕动笔

群文阅读 | 别怕动笔

-

群文阅读 | 从学习蒲松龄谈起

群文阅读 | 从学习蒲松龄谈起

我曾经写过一首打油诗,其中有两句:“一部聊斋传千古,十万进士化尘埃。”如果蒲松龄金榜题名,蟾宫折桂,肯定也就没有《聊斋志异》了。 童年时期的阅读,对我后来的创作非常有用,但可惜那个时候能借到的书太少了。每个村庄里都有一些特别健谈的人,像我的爷爷奶奶,他们讲述的故事,后来都成了我的写作素材。所以有人说,几乎每个作家,都有一个非常会讲故事的祖父或祖母。民间口头传说,是文学的源头。我小时候听到的很多故

过往期刊

更多-

现代阅读

2024年24期 -

现代阅读

2024年23期 -

现代阅读

2024年22期 -

现代阅读

2024年21期 -

现代阅读

2024年20期 -

现代阅读

2024年19期 -

现代阅读

2024年18期 -

现代阅读

2024年17期 -

现代阅读

2024年16期 -

现代阅读

2024年15期 -

现代阅读

2024年14期 -

现代阅读

2024年13期 -

现代阅读

2024年12期 -

现代阅读

2024年11期 -

现代阅读

2024年10期 -

现代阅读

2024年09期 -

现代阅读

2024年08期 -

现代阅读

2024年07期 -

现代阅读

2024年06期 -

现代阅读

2024年05期 -

现代阅读

2024年04期 -

现代阅读

2024年03期 -

现代阅读

2024年02期 -

现代阅读

2024年01期

登录

登录